先週、「心の語り場」にお話しに来たシニアエイジの方。

過去に持っていた「人生の繁栄」が次々に失われ、今は何もなくなってしまった。

分かっていても過去の輝かしい日々と今の自分を引き比べるたびに

それを失ったのはすべて自分のせい、と屈辱的な気持ちになり、一方で、近づいてくる老後のことを考えるたびに、生活の不安と孤独と孤立感でいっぱいになる。

そんなお話をした後、「でもこうやって話を聞いてもらえてよかった」と帰られました。

何の力にもなれない自分を情けなく思いながら後姿を見送りました。

その後、1時間くらいたったころでしょうか、その方から電話があり、

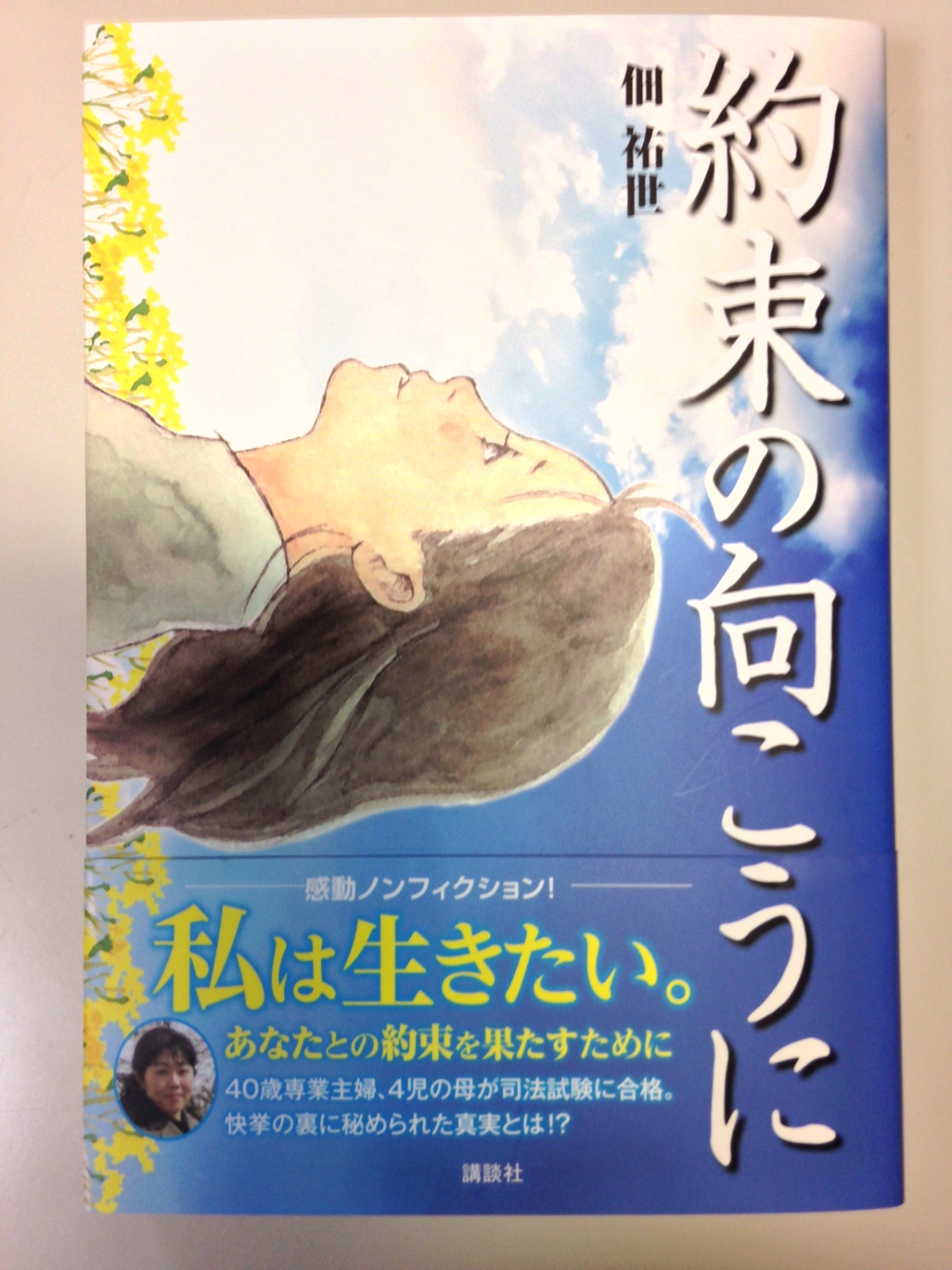

「たまたま読んだ本ですごく励まされる言葉ありました!」と言って電話口で読んでくれたので

「それってすばらしい言葉ですよ! 多くの方に知ってもらいたいので送ってください」と話したところ、

今朝、Faxで届いていました。

「山本周五郎の言葉をもう一度思い起こしてほしい。

彼自身、「貧乏と、屈辱と、嘲笑と、そして明日の望みのなくなったときこそ、

初めて我々は人生に触れる」と述べていたではないか。

また、人間というものは、自分に不運が回ってきて、ようやく他人のこともわかる、とも

論じていたはず。大きな挫折を味わってこそ、世の中のさまざまな仕組みが見えてくるもの

であって、そうなって初めて人生は彩りを獲得し、生きるに値するものとなるのである。」

理屈でわかっていても、どうしても自責感や屈辱感、不安、不満、怒りなどの感情で頭がいっぱいになってしまうときはある。

そんなきれいごとを言われても、そう簡単に思えるなら、うつになんかならない。

そう思うときもあるかもしれないけど、でも心の中のポケットにしまってほしい言葉です。

その方も、その後も、1人の自宅に帰ると、やりきれない孤独感に襲われてしまうと電話をしてきます。

私もそうです。

突然真っ暗な地獄に墜ちたような想いをして、その後も、自分を責める気持ちはなくならないし、すべてがむなしく感じて、どうしようもない徒労感や疲労の中で、

全てを投げ出してしまいたくなるときもある。

でも、「生きること」「死ぬこと」について、考えて考えて考え続けている。

かつては自分だって偏見の持ち主だったと思う。

でも、いまはそんな過去の自分の、人間として浅さを振り返るたびに反省している。

生きることの重さを、この年になってからこんなに考えるなんて。

神様が、能天気だった私に与えた宿題はこれだったのかもしれません。

2014年05月29日 19:23