「こころのシェルター」計画の中で大きなテーマは場所探しでした。

今年の後半から、色々な賃貸物件を探し、見に行きながら、その間考え、悩むのは

その場所にした場合、自分が「ここでシェルター活動をしながら、仕事と両立できるか」。

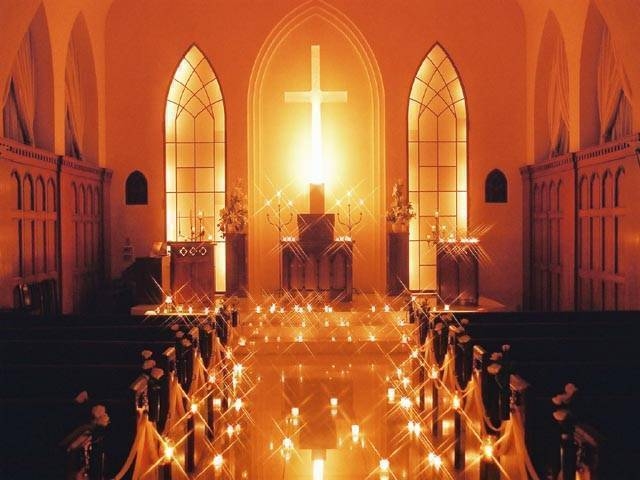

本当は、景色のよい田舎の広い一軒家で、空間的にものびのびといやせる場所が理想的です。

しかしそうなると、シェルターの活動と仕事の両立はむずかしくなる。

今の会社をやめて、シェルターの活動に専念することも真剣に考えました。

「こころのシェルター」は、前例のない、自分でも経験のないことをしようというのですから、

ボランティアスタッフに任せて、とは思えない。自分自身がそこにいつもいて、責任を持って力を注ぎたい。

しかし一方で、息の長い活動にするためには、現実問題として、お金の問題は真剣です。

開始して何年間かは、補助金や寄付金が期待できず、自前の資金でやりくりをする覚悟ですから、抑えられる出費は極力抑えなくてはいけない。

そのためには、会社も続けつつ、「小さな一歩」の事務局が自分の会社に同居していて、

家賃や事務経費、維持費がかからない、今の状態を維持させていこう、と決心しました。

会社の事務所と同居となると、ある程度便利でないと、会社の業務の方がたいへんです。

今まで、仕事をしながら小さな一歩の活動を続けてきた私。

活動のために仕事を社員に任せて、会社を留守にすることも少なくなかったのですが、

理解してくれて無言でささえてきてくれた社員にこれ以上の負担を強いることはできない。

悩みながら探しつづけ、広島市西区の比較的便利な住宅街のビルの1階に

ここなら会社の事務所とシェルターが

「入口も全く別で、一見全く別の事務所」という形をとりながらうまく同じフロアをシェアできる、という場所を見つけました。

シェルターのサポーターの方々には計画地を説明し、経緯や、自分の考えを話してほぼ了解してもらっていたのですが、

気がかりは会社のスタッフがこの構想を理解してくれるか、でした。

何と言っても、「比較的便利」とはいえ、今の事務所(広島市のオフィス街のどまん中)に比べると、通勤も客先へ行くのにもかなり不便になります。

今日は会社の年内最後の日。忘年会の席で、話しました。

予想外にスタッフは歓迎してくれました。

私が「こころのシェルター」の構想を持っている、ということは、今年6月のシンポジウムに来てくれたので知っていたスタッフたち。

口にはしないけど、「そうなったら会社はどうなるんだろう」と不安に思っていたこと、

今日、話してみて、「どこか遠くに行ってしまうわけではない」と思ってほっとしたことが

改めてわかったのです。

新天地について、みんなで楽しそうに談笑し、食事をしながら、

「ああ、これでつながった。これでまた一歩前に行ける」と安どした私です。

理想の姿にはまだまだ遠い。

できること、満足してもらえるレベルもまだ低いかもしれないけど、

「まず、始めてみよう。続けることで本来の理想の姿に少しずつでも近づけていこう」と思います。

2014年12月26日 19:10