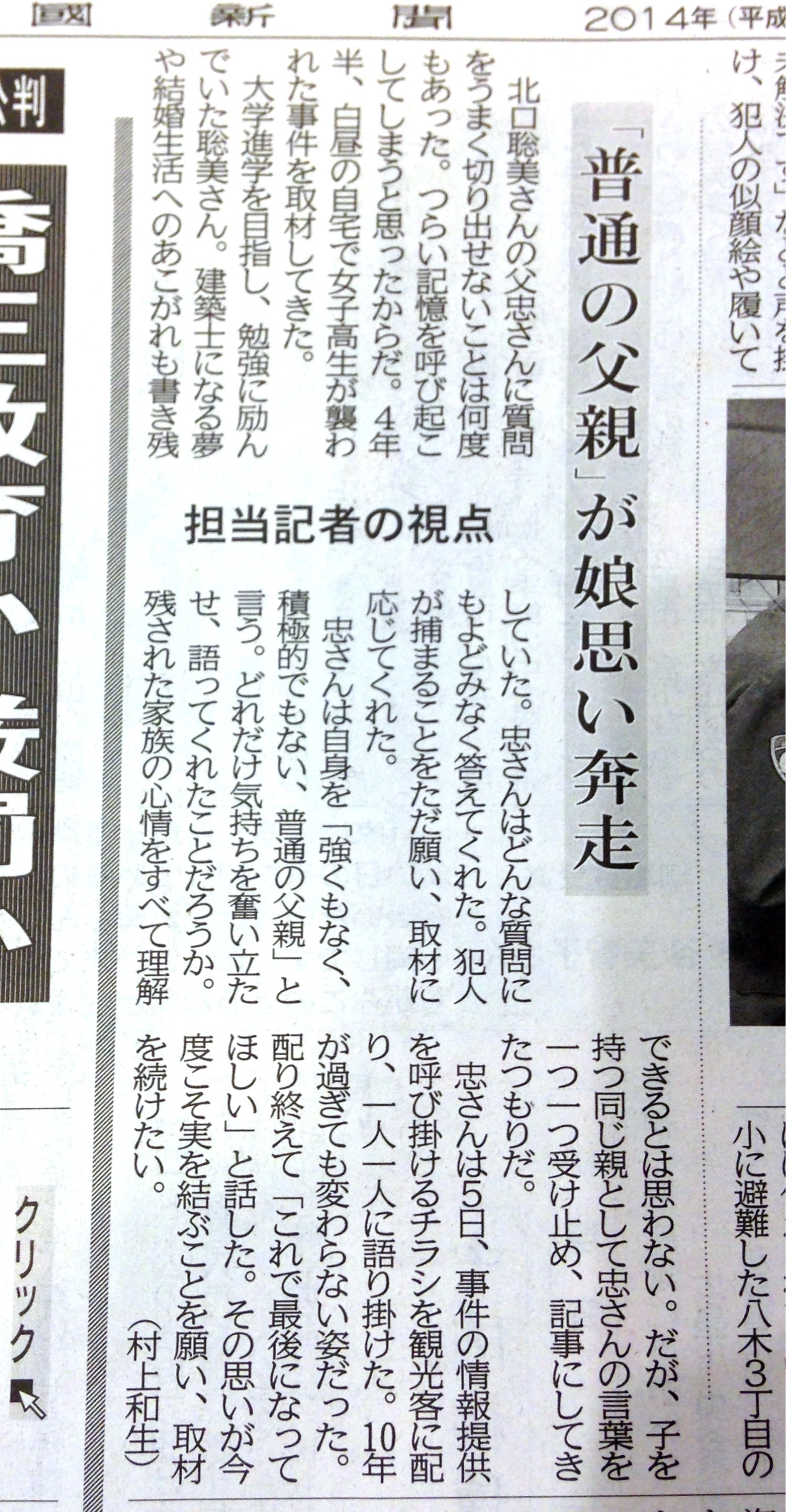

命ははかなく、でも力強い

小さな体にたくさんのチューブにつながれ、目もうつろで焦点が定まらず、

抱き上げても体がぐったりしている。

病院の獣医先生の説明では、「この病気は食べないとどんどん衰弱して急速に悪化するので

なんとか食べてもらいたいと看護師がいろいろするのだが、全く食べたがらない。

胃に直接チューブを入れて栄養を入れるかどうか、考えている」とのこと。

「最後まであきらめずに、できる治療は続けます」との言葉から、逆に生存の希望の低さを感じた。

つい1週間前まで元気に跳ね回っていた仔の、急な命の危機に、つい娘のことがフラッシュバックする。

近づいて抱き上げるくと、弱々しい声で鳴き、顔を寄せる。

「もしかして」と、病院食ではなく、ペットショップで、とろみスープを買い、

指に少しずつつけては、歯や舌の周りにすりつけてみると、その感じがいやで本能的にべろべろとする。

根気強くそれを続けているうちに、少しずつ胃に入っていったようだ。

看護師さんにそのことを伝えると、見舞いに行けない間もスポイトで少しずつ与えてくれた。

見舞いに行くたびに、半ば無理やりに口の周りに流動食をすりつけていたら

昨日になって、少しずつ血液検査の値がよい方向に向かい、

目に力が出てきた。今朝には、前足で立ち上がるところまで回復した。

病院のスタッフに「おかあさんが、来てごはんをあげて声をかけてあげると全然違いますよ!」

と声をかけられた。

その間、娘に

「天国がさびしいか退屈か知らんが、まだジョゼは若いんだから、呼ぶのは早いよ!

もう少し待ちなさい」と言い聞かせた。

願いは通じたようだ。

5kgの小さな体でも、「生きよう」と懸命に闘う力には変わりない。

全ての愛する者には、命の限り生きてほしい、と改めて思った。