「昔のこと」ではない。自死遺児たちの長い年月

小さな一歩の自死遺族の希望の会に集う遺族の方々は、1~2年前に家族を亡くした方がやや多いのですが、何十年も前の子どもの頃、親御さんを亡くした方も来られます。日本で過去に自死が急激に増加したのは平成10年。

特に不況下で経済的・精神的に追い詰められた働き盛りの男性の自死が急増しました。

自死遺族支援も含めた自殺防止対策に国が法制化したのは約10年後。

社会に少しずつ浸透していったのは、さらにその後です。

かつての自死遺児、いまは成人した自死遺族の多くは、自死への偏見が強い世の中で親の自死の悲しみを語ることもできず、あるいはまた、自死であることを大人たちから隠され、遺族に対する生活面、精神面のケアも受けられずに大人になりました。

いま、やっと自らの自死遺族としての人生を語ることが、多少でも許されてきた。

当時の自死遺児の1人が語ります。

「当時は白い目で見られるのが怖くて誰にも相談できなかったし、

話しても誰も聞いてくれず、偏見の目で見られた。

『遺族である親を助けてがんばれ』と言われることもあった。

自死遺族としての『自分のいままで』をやっと語れるいま、『昔のことじゃないの』と言われるのがつらい」。

(※発言内容の一部をこのブログで公表することについてはご本人の了承をいただいています)

先日、私は岡山県の社会福祉士研修の「自死遺族支援」の講義を承ってきましたが、

その「講義用教科書」には

「自死遺族の心理的悲嘆は死別に伴う自然は反応だが、これが長期化・重篤化(例えば1年以上状態が改善しない)状態である複雑性悲嘆(以下後略)・・・」とありました。

私は、この一文を否定しました。

「このような『期限の目安』は、『もう1年たったのだから』『いつまでも悲しんでいないで』『もう昔のことではないか』という考えにつながり、遺族をかえって苦しめる。」

また、こうも言いました。

「悲しいのは愛しているからです。悲しみを薄めることは、その人への愛を薄めることにもつながる、と思うから遺族はいつまでも愛しながら悲しんでいるのです」

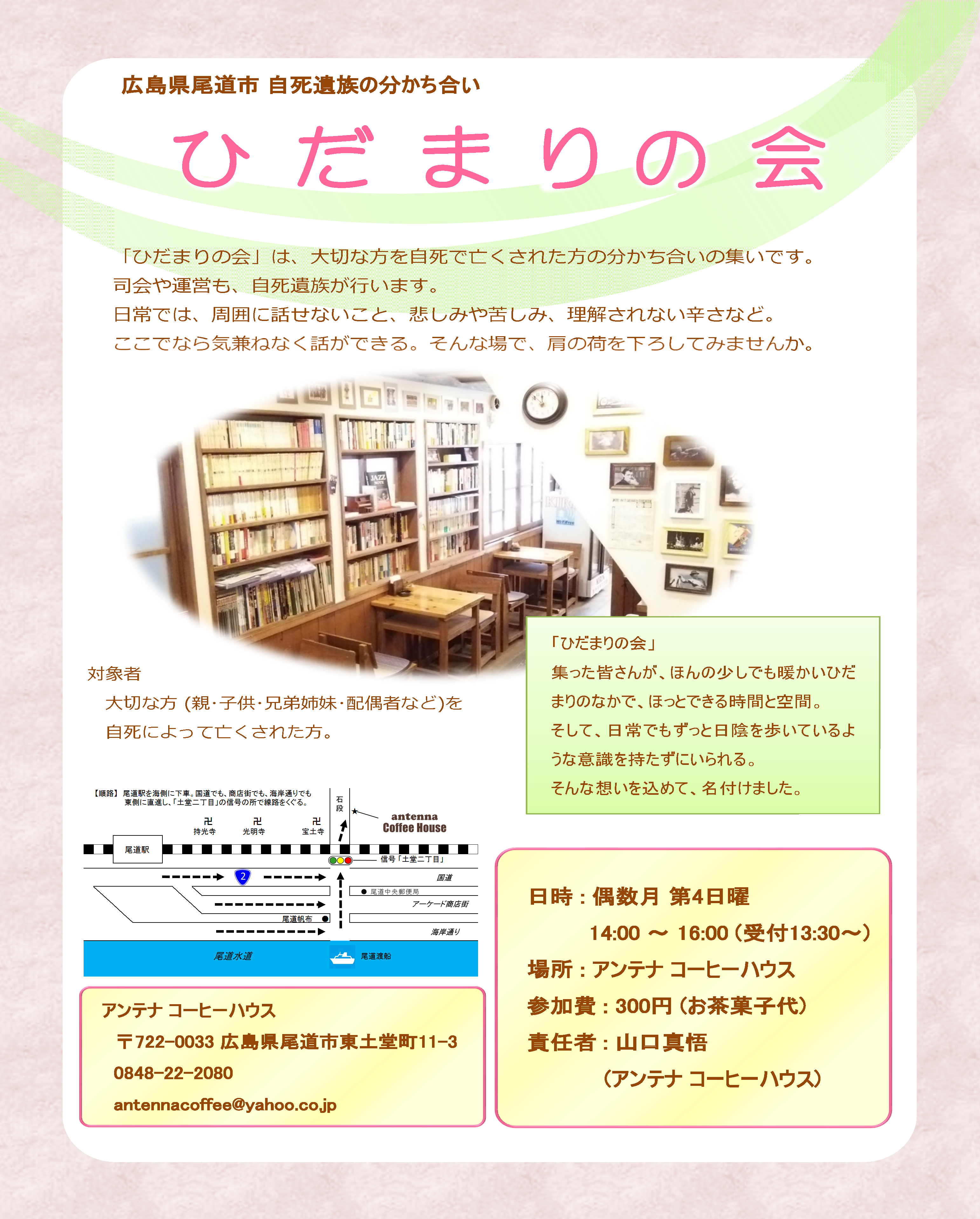

尾道市で新たに自死遺族の自助グループ「陽だまりの会」が発足します。

10月27日が初回の会合です。

広島県内の他の自死遺族の会とはまた違う味わいの会になるのではないかと期待し、応援したいと思います。

2019年10月17日 19:59